La Kennedy una ciudad que sigue creciendo

Es considerada la colonia más grande del país, y es que la colonia John F. Kennedy se ha convertido en uno de los centros poblacionales más importantes de esta capital, no sólo por el número de viviendas y habitantes, sino por el acelerado desarrollo socioeconómico que en los últimos años ha experimentado.

Este nombramiento se debe a que en Honduras no existe ningún barrio o colonia que cuente con todas las condiciones y servicios, ni la población que tiene la John F. Kennedy.

La populosa colonia se encuentra situada al oriente de Tegucigalpa, es considerada una ciudad dentro de la capital de la República, la que se levanta gracias al esfuerzo de todos, sus fuerzas vivas, el comercio, la industria y el gobierno, tanto estatal como local.

La Kennedy está de fiesta, cumple 43 años

Esta colonia fue fundada en la década del 60 y fue bautizada con el nombre del presidente de Estados Unidos

La colonia John F. Kennedy es una de las colonias de la capital de la República más grandes, tanto en extensión territorial como en población.

Su fundación se remota a la década del 60, como uno de los proyectos del Instituto Nacional de la Vivienda (INVA), que después de haber creado la Colonia 21 de Octubre y por la gran demanda habitacional que existía en la capital decidieron ejecutar otro proyecto.

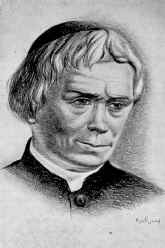

Son cuatro décadas las que tiene esta populosa colonia del oriente del Distrito Central, que surgió en el período del gobierno del ex presidente de Honduras doctor José Ramón Villeda Morales en 1958 y 1963.

Por medio del Programa Alianza para el Progreso, que promovió el expresidente de Estados Unidos John F. Kennedy, el INVA obtuvo el primer préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dinero que fue utilizado para iniciar el proyecto.

El nombre que se le dio al ambicioso proyecto fue como agradecimiento al mandatario y propulsor del programa, John F. Kennedy.

El complejo habitacional fue construido en varias etapas y en dos modalidades, autoconstrucción y contrato directo.

De las tres mil 800 casas construidas se estimó que habitarían en toda la colonia unos 25 mil personas, cifras que se han superado.

Un ejemplo de organización y desarrollo

La colonia Kennedy cuenta con todas las estructuras comunitarias y organizaciones locales

Los habitantes de la «Kennedy» están muy bien organizados, desde su fundación cuentan con todas las estructuras comunitarias, organizaciones locales que trabajan arduamente, una de ellas es el patronato pro-mejoramiento que desde hace algunos años solicitan la independencia administrativa de la colonia ante la alcaldía municipal.

La organización que mantienen ha sido un factor importante en el desarrollo rápido y un crecimiento envidiable de esta colonia capitalina.

Esta colonia creada hace más de 40 años tiene algo muy particular, y es la fuerte zona comercial, entre ellos están los bancos, supermercados, tiendas de electrodomésticos, un mercado popular, farmacias, centros comerciales y restaurantes, entre otros, lo que hace que sus habitantes no tengan que salir a otras zonas de la ciudad para satisfacer sus necesidades.

«La Kennedy ha heredado varios problemas»

El presidente del patronato Germán Medina, aseguró que esta colonia también vive inmersa en serias dificultades

Para el presidente del patronato de la Kennedy, Germán Medina, esta colonia cuenta con muchos problemas que fueron heredados por otras colonias, fundadas sin ninguna condición habitacional.

«Para el caso la colonia Villa Nueva, que fue asentada sin tener ninguna condición adecuada de excretas, la tubería está completamente obsoleta y sin canalización de aguas lluvias, todo esto es lo que ha venido a perjudicar a la Kennedy».

El dirigente comunal expresó que antes no tenían este tipo de problemas y ahora hasta vecinos han dejado sus casas huyendo por las inundaciones que se dan en casi todas las súper manzanas.

Los colectores de aguas negras ya han colapsado, la tubería ya está obsoleta, ya que desde que se fundó la colonia en 1966 no se ha cambiado, detalló Medina.

«Hemos enviado notas a todas las instituciones involucradas, pero no hemos tenido ninguna respuesta».

Le recordó a las autoridades edilicias que la colonia Kennedy es la que más impuestos le proporciona a la comuna capitalina y al gobierno central.

«Nosotros estamos preocupados, lo que deseamos es que hagan un planteamiento para mejorar las condiciones precarias que tiene la colonia, estamos dispuestos a trabajar junto a ellos para solucionar la problemática y la más urgente lo de las inundaciones», señaló el dirigente de la Kennedy.