Por: Esteban Guardiola

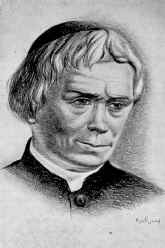

Este ínclito varón nació en Tegucigalpa el 11 de junio de 1797.

Tuvo por padres legítimos a don Felipe Santiago Reyes y a doña María Francisca Sevilla, modelos de bondad.

Recibió la instrucción primaria en una escuela privada, que servían gratuitamente unas señoritas de apellido Gómez.

Llegado a la pubertad, aprendió Latín con Fray Juan Altamirano, en el convento de La Merced; Música, con su padre, y Dibujo, con Rafael M. Martínez.

Para dedicarse a estudios superiores se trasladó a León. En la vieja Universidad de la metrópoli nicaragüense se perfeccionó en Castellano y Latín y cursó Matemáticas, Filosofía, Cánones y Teología hasta obtener los títulos de bachiller en las tres últimas materias.

Con esa preparación profesó en el Convento de Recoletos y en 1822 recibió la sagrada orden sacerdotal.

La guerra civil que en 1824 estalló en el Estado de Nicaragua obligó a Reyes a salir para Guatemala, en donde entró al convento en su orden. Allí, en los momentos que le dejaban libres las prácticas religiosas, se dedicó, en la rica biblioteca del monasterio, al estudio de las ciencias y a la lectura de los clásicos latinos y castellanos.

A principios de 1828 obtuvo del Guardián del convento permiso para venir a Honduras a ver a su familia; y en julio de este mismo año llegó a Tegucigalpa, instalándose en el abandonado edificio de los mercedarios.

La revolución de 1829 abolió los institutos monacales establecidos en Centro América y por este hecho quedó Reyes secularizado para bien de su patria. En ella ejerció el sacerdocio, fundó la Universidad, cultivó la Música, fue diputado al Congreso Nacional y pulsó la lira de poeta.

Como sacerdote, fue humilde, abnegado y caricativo. Su casa fue la despensa de los pobres. Como el Divino Maestro, amó entrañablemente a los niños. Nuestro insigne literato Ramón Rosa, refiere las encantadoras escenas que se efectuaban en la sacristía del templo de Nuestra Señora de la Concepción, cuando él, que apenas había salido de la infancia, iba a buscar al anciano y casto sacerdote, quien le colmaba de suaves caricias, le regalaba nardos y claveles, que recogía de los pies de la Virgen, y además algunos centavos para que comprara juguetes.

Contribuyó eficazmente a la erección y reparación de los templos de Tegucigalpa. El Papa Gregorio XIV lo designó obispo de Honduras; pero por una deplorable intriga fue nombrado para esa dignidad otro sacerdote.

Como fundador y Rector de la Universidad, se dedicó con desinterés a la educación de la juventud, abarcando en ella al hombre y a la mujer. Escribió un compendio de Física.

Como filarmónico, compuso la música que acompaña a varias de sus producciones poéticas y la de algunas misas y alabados. Introdujo el primer piano en Honduras.

Como diputado, trabajó para el bien del país; y como poeta, produjo himnos patrióticos, poesías amatorias, cantos elegíacos, lindos villancicos, punzantes sátiras y epigramas y sus bellas pastorelas Noemí, Micol, Neftalia, Zelfa, Rubenia, Elisa, Albano y Olimpia, de argumentos sencillos, pero llenos de encantos. No pulió su obra porque no pensó en la inmortalidad. Regocijar y moralizar a su pueblo fué su principal tendencia.

Es indudable que a las pastorelas, en las que insertaba el poeta sus epigramáticos Cuandos, siguen en interés los dulces villancicos que bien pueden figurar en el Cancionero Español. Están llenos de alabanzas y ternezas al Niño Dios y van acompañados de música regocijada que su mismo autor compuso.

Como muestra de villancicos léanse algunas de las seguidillas que van a continuación:

«Nació en Belén un niño

Tan admirable

Que sin ir a las aulas

Todo lo sabe.

Con ciencia tanta,

Toda la de los hombres

Es ignorancia;

Vamos a verlo,

Y que nos comunique

Algún destello.

Aunque yace tan pobre,

Su grande ciencia

Sabe formar metales

Y hermosas perlas

Es el que sólo

Ha encontrado el secreto

De criar el oro;

Mas lo desprecia,

Y al hombre ha prometido

Mayor riqueza.

—————————

A los villancicos siguen los Diálogos, que además de tratar de asuntos de navidad y adoración al divino Infante son verdaderas sátiras destinadas a combatir los vicios y ridiculeces de la sociedad. Uno de los más graciosos e intencionados es el titulado Las Mentiras. He aquí su génesis:

Vivía, por aquel tiempo, en Tegucigalpa, un competente carpintero (padre de un Licenciando y General que fué más tarde Presidente de Honduras) quien recibió un día del Padre Reyes algunas piezas de madera para fabricar unos candeleros destinados a la iglesia La Merced; pero el tiempo transcurría y había embrollo y plazos, y nunca llegaban a su destino los referidos utensilios. El Padre Trino compuso entonces un picarezco diálogo de Navidad y aprovechando el hecho de que el artesano incumplido llegaba con frecuencia a oír misa, en la primera oportunidad aprovechable, le dió un papel escrito en solfa para que lo llevara al coro y le indicó que lo tuviera en la mano frente al músico que debía ejecutar lo que allí iba escrito. Fué entonces cuando nuestro protagonista oyó cantar, estupefacto, lo siguiente:

LAS MENTIRAS

– Yo soy, Niño, un carpintero

Que al verte en un muladar,

Una cuna quiere hacerte,

Si la madera le das.

Y te haré unos candeleros

Sin pedirte medio real.

¡Mentiras! ¡mentiras!

Lo quiere engañar,

¡Y con la madera

Se quiere quedar!

Cajones de muertos y trompos hará;

Esas son pamplinas

¡Vaya por allá!

¡Que salga a chiflidos

Luego del Portal!

————————-

El carpintero, corrido y avergonzado, al día siguiente principió a fabricar los candeleros en cuestión.

Murió el Padre Reyes, el 20 de septiembre de 1855, dejando un imborrable recuerdo. Por tantas ejecutorias, exaltemos su nombre y digamos con Juan Ramón Molina, el aedo prodigioso:

«Loor al dulce poeta. Alabemos a Reyes,

porque llenó las almas con su cristiana luz;

y supo mostrar siempre a las humildes greyes

el poder de la lira y el poder de la cruz».

Post relacionado