Imagen: Memoria Gráfica de Honduras

Por: Winston Irías Cálix

Pujante en el pasado la Economía Doméstica

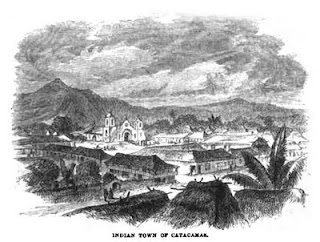

Durante siglos, y hasta mediados del siglo XX, las familias catacamenses elaboraban numerosos productos de uso doméstico, que han sido suprimidos por la mal llamada «civilización», que en muchos aspectos no ha significado más que la pérdida de la cultura tradicional.

Si bien los artículos modernos ofrecen mejor presentación y comodidad, la economía doméstica constituía un valioso factor para el nivel de vida de los pobladores, pues sus ingresos se han reducido debido a que antes elaboraban muchos productos en casa y ahora son adquiridos a altos precios en el mercado.

Es conveniente comparar que antes los alimentos eran frescos y naturales, mientras que en la actualidad en su mayoría son dañinos para la salud por el uso de preservantes, la práctica de procesos químicos que transforman las materias y el escaso o nulo valor nutritivo.

Me referiré sólo a algunos de esos productos:

-

Jarabe de limón.

Durante la abundante cosecha del «limón indio» era preparado un concentrado del jugo de este cítrico, que era embotellado para usarlo en el resto del año. Una o dos cucharadas disueltas en agua, según el gusto, adquieren el sabor de una fresca limonada, siempre con la riqueza de la vitamina C.

Este proceso es similar al que era utilizado en Estados Unidos antes de que la Coca-Cola fuera embotellada. El jarabe de este producto se disolvía en los puestos de venta y allí mismo era consumido por la clientela.

-

La tradicional horchata.

En las fiestas populares, durante la feria y al final de los actos cívicos del 15 de Septiembre nada era mejor que consumir un vaso de horchata, elaborada de arroz; le añadían pedacitos de cáscara de limón para darle mejor sabor; y en verdad es exquisita, saludable y alimenticia.

El jarabe de limón, al igual que la horchata, eran muy populares; el primero fue olvidado y la segunda dejó de usarse casi totalmente cuando apareció en el mercado local el refresco de botella; penetró tanto este producto en los años 1950 que muchísimas personas, especialmente de escasos recursos económicos, se vanagloriaban cuando la consumían, a pico de botella, ese tipo de bebida.

-

Vino de uva.

Del producto de los gigantescos árboles de uva, que se extinguieron de los solares de las casas a mediados del siglo XX, algunas familias elaboraban vinos que añejaban para el consumo hogareño.

-

Achiote.

Al igual que una planta de limón, décadas atrás no faltaba en casa un arbusto de achiote; de la semilla preparaban una pasta, que era envuelta en tusa, para condimentar el arroz, la masa de los nacatamales y otros alimentos.

En aquel tiempo se usaban también los cominos y la pimienta, el chile, tomate, cebolla y ajo para condimentar las comidad, que adquirían un sabor natural; no había pastas de tomate, cubitos, sopas en bolsa ni paquetitos de achiote.

-

Esencia de Chile.

En casa cocinaban el chile picante, pequeño, que era diluido y envasado duraba todo el año; también se usaba en forma directa, al igual que el chilpete, de pequeño tamaño. Nadie compraba el producto industrializado.

-

Café tostado.

Nada más estimulante que una taza de café de palo, esto es el fruto del arbusto tostado en casa, al que añadían pequeñas cantidades de dulce en rapadura. Sólo este tipo de café se consumía en Catacamas, hasta que a partir de los años 1960 la ciudad fue invadida por los productos de bolsa.

-

Chocolate.

Era muy apetecida la bebida de este producto elaborado del fruto del cacao, muy abundante antes en los solares de las casas y cultivado en pequeña escala en la montaña

-

Tallarines.

Los preparaban en casa, de masa de harina extendida sobre la artesa con el braso de una piedra de moler; los condimentaban con tomate y los servían revueltos en mantequilla ácida.

- Desde siglos, hasta que los comerciantes introdujeron las mantecas vegetales, los catacamenses consumieron exclusivamente la manteca de cerdo para freir frijoles, huevos carnes y chorizos, y cocinar arroz y otros alimentos; ahora casi sólo se usa para darle mejor sabor a la masa de los nacatamales.

- No existían los churros; en su lugar se elaboraban continuamente en casa o se compraba chicharrón con yuca, pasteles fritos, hechos de masa de maíz con carne, papas y arroz en su interior y enchiladas de tortilla frita con carne, ensalada y recubiertas con queso y una rebanada de huevo cocido.

- En casa se elaboraban tortillas de maíz y de harina; las mujeres solían ir cada tarde al río a lavar el nixtamal, el maíz cocido con lejía de ceniza. El grano era molido en piedra, posteriormente en molinos de mano, hasta que en los años 1960 se instalaron en la ciudad los primeros molinos artesanales.

-

Pan blanco.

Era elaborado en muchos hogares, antes de la industrialización de este producto.

-

Mascaduras, pan dulce y galletas caseras;

eran horneados en todos los hogares, aunque las mascaduras de Santa María de El Real siempre han sido las más apetecidas.

-

Alfeñiques, colmenas, pirulines y huevos de mico.

En casi todas las casas había un grueso clavo en una pared para batir, una y otra vez, la masa elástica de dulce de rapadura, disuelta en agua hirviente, que endurecía progresivamente hasta convertirse en el famoso y popular alfeñique; por los años 1950 solo valían un centavo y antes de que llegaran los confites eran los preferidos de los niños, lo mismo que los pirulines, las colmenas y los huevos de mico, que son esféricos y confeccionados de dulce.

También se consumían en abundancia coyoles y mangos en miel, tableta de la cáscara y de la tripa de la naranja agria, pan de rosa, zapotillos y alborotos o sopapos, elaborados de maicillo con dulce.

-

Jaleas de mango, piña, guayaba y de tomate;

fueron reemplazados por productos envasados, de diferentes sabores.

-

Dulce en rapadura.

En los alrededores de Catacamas abundaban las moliendas, para procesar la caña, cultivada con profusión. Los frescos, jaleas y frutos en miel, lo mismo que el café, eran endulzados con dulce en rapadura. El azúcar, alimento preparado después de carbonizar la miel de caña, era desconocida en Catacamas a mediados del siglo XX.

-

Chicha y cususa.

Los catacamenses no pagaban impuestos por consumo de bebidas alcohólicas; bebían chicha elaborada generalmente de maíz nacido y cususa, aguardiente no refinado procesado en alambiques y conocido con el sugestivo nombre de «Gato de Monte», porque se le esconde para que no sea descubierto por las autoridades. A mediados del siglo XX la policía capturó a las «chicheras» -elaboradoras y vendedoras de chicha- y las obligó a desfilar sosteniendo en sus cabezas las tinajas de la famosa bebida; les quebraron los recipientes, les impusieron fuertes multas y las amenazaron con detenerlas nuevamente si continuaban esa práctica.

-

El mezcal.

Esta planta abundaba en Catacamas y se le utilizaba para elaborar cabulla, lazos, sacos, alforjas, matates y hamacas.

-

Candelas de cebo.

Antes de ser introducidas las candelas de espelma, ya en moda a mediados de los años 1959, los catacamenses se iluminaban con candelas elaboradas con el cebo de las vacas; la grasa se hervía y con ella se «bañaban», una y otra vez, un cáñamo (la mecha) que se iba engrosando a medida que se enfriaba el cebo; en algunas pulperías continuaban vendiéndolas hasta los años 1970.

-

Jabón de tripa.

Elaborados con los intestinos del cerdo; se usaba para el aseo corporal -jamás permitía la caspa- y para lavar la ropa.

-

Monturas, jáquimas y fajas.

Eran fabricadas en los pocos talleres de talabartería existentes en Catacamas

-

Calzado.

Zapatos y caites de puro cuerpo eran elaborados en los talleres de la ciudad; después de años de decadencia esta actividad ha florecido y existen varias fábricas de calzado en Catacamas.