Por: Marvin Barahona

Es interesante comparar la crisis política hondureña del 2009 con la similar que ocurrió en 1919, tal como nos la cuenta el historiador Marvin Barahona. En ambos casos, la crisis se desató pocos antes de las elecciones, y Estados Unidos tuvo un papel importante en ellas.

El caso de las elecciones hondureñas de 1919

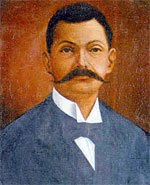

En abril de 1919, los ciudadanos hondureños debían elegir al presidente, el vicepresidente y los diputados al Congreso del país para el período de 1920–1924. Los tres candidatos a la presidencia eran, Alberto Membreño del Partido Nacional Democrático; el general Rafael López Gutiérrez del Partido Constitucional Democrático y Nazario Soriano del Partido Liberal Constitucional.

Nazario Soriano era cuñado del presidente saliente, Francisco Bertrand, quien ocupaba la presidencia del país desde 1913. Siendo vice-presidente del gobierno presidido por Manuel Bonilla desde 1912, Francisco Bertrand lo había reemplazado después de su muerte en 1913, para ser elegido enseguida para un nuevo mandato en 1915.

Cuando se preparaban las elecciones de 1919, la oposición acusaba al presidente Bertrand de nepotismo y de manipulación del proceso electoral, atribuyéndole la intención de conservar el poder por intermedio de su cuñado.

[…]

Las acusaciones dirigidas por la oposición contra el presidente Bertrand no carecían de fundamento. En febrero de 1919, él había tomado medidas tendientes a intimidar los rivales políticos de su cuñado Nazario Soriano.

Según la Legación americana en Tegucigalpa, el presidente Bertrand había suspendido las garantías constitucionales y organizado el «control» de la prensa por el gobierno, sin llegar hasta una censura declarada. Al mismo tiempo, hacía cerrar las oficinas postales, los servicios telefónicos y telegráficos, los clubes, los hoteles, etc.

En julio, la situación en Honduras era descrita como «extremadamente grave». El 17 tuvo lugar un auto-golpe de Estado por medio del cual el presidente Bertrand aseguraba para sí poderes dictatoriales. Haciendo uso de los mismos, Bertrand se apoderó de algunos de los medios de la oposición (entre otros de El Cronista, del cual todos los empleados fueron arrestados).

La noche del mismo día, la tropa ocupaba los puntos más importantes de la capital y se dedicaba al pillaje. La represión alcanzó a todos los oponentes políticos. Diez de los ciudadanos más eminentes de la oposición fueron arrestados, flagelados y encarcelados; las casas de los principales líderes de la oposición fueron puestas bajo la vigilancia policíaca.

Algunos opositores buscaron refugio, unos en la legación americana, otros en el consulado británico. El 23 de julio, el ministro americano en Tegucigalpa informaba al Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras que Saturnino Medal, Rómulo E. Durón, Silverio Laínez, Francisco López Padilla, José Jorge Callejas y Paulino Valladares habían encontrado refugio en la legación.

Por su parte, Joseph Walter, cónsul de la Gran Bretaña en Tegucigalpa, señalaba a la Legación americana la presencia en el consulado, a título de refugiados, de Vicente Mejía Colindres, Venancio Callejas y Magín Herrera.

Sin embargo, otros opositores habían abandonado la capital para dirigirse a Nicaragua, con el fin de organizar allí la lucha armada contra el gobierno del presidente Bertrand. Desde finales de ese mes de julio, el general López Gutiérrez, uno de los candidatos presidenciales, como ya lo señalamos, encabezaba un movimiento que comenzando con la región fronteriza con Nicaragua (en el Este de Honduras), esperaba reconquistar el país. Simultáneamente, el coronel Vicente Tosta y otros jefes militares iniciaban la insurrección en las ciudades del occidente (La Esperanza, Gracias, Santa Rosa de Copán y Santa Bárbara) y en San Pedro Sula, en el norte.

La intervención americana en las elecciones de 1919: diplomacia y amenaza militar

Desde que los partidos de oposición al régimen del presidente Bertrand lo acusaron de querer manipular el proceso electoral, el Departamento de Estado intervino en la crisis.

Esta intervención se fundamentaba en el tratado de 1907, firmado por las cinco Repúblicas de la América Central, y por los Estados Unidos a título de garantes. Como lo señaláramos en el primer capítulo de este trabajo, ese tratado se inspiraba en la «doctrina Tobar» en virtud de la cual un gobierno surgido de un golpe de Estado o de elecciones ilegales no tenía ningún derecho al reconocimiento diplomático.

El principio del no reconocimiento diplomático a los gobiernos que no habían sido electos por sus respectivos pueblos significaba un paso adelante para el establecimiento de una legalidad democrática en Centro América. Sin embargo, su aplicación fue muy a menudo adulterada en beneficio de los intereses coyunturales o estratégicos de los Estados Unidos. En lugar de que la legitimidad de un gobierno implicara su reconocimiento, era generalmente el reconocimiento el que lo legitimaba. No entraremos en detalles relativos a esta situación, sin embargo, se podría extraer de la historia de las cinco repúblicas de Centro América numerosos ejemplos de gobiernos, nacidos de la violencia o del fraude, que los Estados Unidos «legitimaban» otorgándoles su reconocimiento porque así convenía a sus intereses.

De cualquier modo, los Estados Unidos, en el caso que nos ocupa, intervinieron a nombre del tratado de 1907 y de la doctrina Tobar, y su intervención siguió un orden progresivo que se podría presentar así: 1) Protesta por la vía diplomática; 2) Amenaza de no reconocimiento; 3) Ofrecimiento de buenos oficios; 4) Demanda de control del proceso electoral por observadores; 5) Amenaza del uso de la fuerza militar.

Desde el mes de marzo de 1919, el Departamento de Estado americano comunicaba a su ministro en Honduras:

«Usted está instruido para indicar oralmente al Presidente Bertrand que este gobierno espera una elección limpia en Honduras».

El presidente Bertrand aseguró al ministro americano que el orden reinaba en el país, que no había prisioneros políticos en Honduras y que su administración garantizaba la legalidad del proceso electoral.

En mayo, para apoyar su recomendación de organizar elecciones en Honduras, los Estados Unidos enviaban a Amapala la nave de guerra U.S.S. Machias, y el ministro americano en Tegucigalpa pedía al Departamento de Estado dejarlo allí hasta después de las elecciones.

En julio, cuando algunos miembros de la oposición se habían refugiado en la Legación de los Estados Unidos, el gobierno hondureño ordenó el bloqueo de las avenidas de la capital que conducían a los edificios de esa legación e hizo controlar las vías de acceso por la policía y el ejército, para impedir a cualquier ciudadano, americano u hondureño, entrar o salir de ella.

El Departamento de Estado ordenaba entonces a su ministro en Tegucigalpa:

«Si usted considera conveniente puede pedir al comandante del U.S.S. Machias y a su ayudante, de ir a Tegucigalpa para que estén con usted en este momento».

El presidente Bertrand se encontraba atrapado entre las exigencias americanas y la insurrección dirigida por el general López Gutiérrez. A fines de agosto, el ministro americano en Tegucigalpa sugería una tregua y la firma de un acuerdo con la oposición con vistas a la organización de elecciones libres, sin intervención militar. A lo cual el presidente Bertrand respondía:

«Espere algunos días, digamos una semana, y déjeme ver si puedo acabar la revolución, si no ya enviaré por usted».

El pensaba, en efecto, que estaría en mejor posición para discutir las exigencias americanas si primero podía aplastar la rebelión. Pero eso implicaba llevar a cabo combates en San Pedro Sula, y en la frontera con Nicaragua. Por lo cual, una nueva advertencia fue dirigida al gobierno hondureño:

«Los Estados Unidos no verían con indiferencia la violación del territorio nicaragüense».

En septiembre, el Departamento de Estado norteamericano ofrecía sus buenos oficios para mediar en la crisis. El ministro americano en Tegucigalpa recibió ordenes de informarlo así al gobierno hondureño. El texto del Departamento de Estado decía:

«Cualquier sugerencia de él (el presidente Bertrand) sería bienvenida si la misma invitara al uso de los buenos oficios de Estados Unidos, similar al uso hecho de ellos de enero a marzo de 1911, durante los disturbios políticos existentes en ese entonces en Honduras».

La oferta de los buenos oficios era acompañada de una amenaza de uso de la fuerza militar, en caso de rechazo:

«El gobierno de los Estados Unidos será obligado a considerar activamente su colaboración en el restablecimiento del orden y en la vigilancia de las próximas elecciones».

Este ultimátum llevó al presidente Bertrand a presentar su dimisión. Bertrand remitió sus poderes al Consejo de Ministros y abandonó el país con rumbo a los Estados Unidos.

Sin embargo, el ministro hondureño de Relaciones Exteriores presentaba una denuncia ante la Sociedad de Naciones contra la intervención de los Estados Unidos en los asuntos de su país. El precisaba, en un comunicado del 8 de septiembre, lo siguiente:

«El señor presidente Bertrand ha resuelto separarse del poder supremo antes que admitir imposiciones extrañas, antes que atraer sobre su patria el más grave de los ultrajes (…). En nombre del señor presidente, cumplo el deber de protestar, ante la Liga de las Naciones y ante el mundo civilizado, por el desconocimiento que se hace de la soberanía de un pueblo débil».

No hay duda que, interviniendo en la crisis hondureña de 1919, los Estados Unidos se proponía asegurar credibilidad a su política de reconocimiento diplomático en Centro América. Era el momento en que ese país consolidaba su hegemonía sobre los Estados de América Latina, sin temer la rivalidad de una Europa que salía debilitada de la guerra mundial. Para los Estados Unidos se trataba de hacer reinar la «Pax Americana» en todo el hemisferio occidental.

Si embargo, la intervención americana no habría tomado, sin duda, una amplitud tal, si la misma no hubiera sido reclamada por los mismos candidatos presidenciales hondureños. Los dos candidatos de la oposición solicitaron la ayuda americana, sugiriendo que la misma tomara la forma de una amenaza de no reconocimiento o incluso del envio de tropas americanas a Honduras. En julio de 1919, Antonio López Gutiérrez, hermano del general López Gutiérrez y ministro de Honduras en Washington, solicitaba secretamente al Departamento de Estado que tomara medidas con el propósito de asegurar unas elecciones libres en Honduras. Después de la dimisión del presidente Bertrand, y algunos días antes de la entrada en Tegucigalpa de las tropas del general López Gutiérrez, su hermano, Antonio López Gutiérrez, escribía a la División Latinoamericana del Departamento de Estado:

«… es necesario que un gobierno fuerte y central sea creado. Nosotros deseamos que el Departamento de Estado nos de su apoyo moral con este fin».

Por su parte, el Consejo de Ministros, depositario del poder supremo después de la dimisión del presidente Bertrand, autorizaba al ministro americano en Tegucigalpa para proponer al general López Gutiérrez la celebración de una conferencia a bordo de una nave de guerra americana, para asegurar «la completa imparcialidad y libertad de acción». Un poco más tarde, Francisco Bográn, presidente provisional de Honduras, demandaba el envío de un barco de guerra americano a La Ceiba para ejercer en ese puerto una influencia moral.

De este modo, las ambiciones de los políticos hondureños y su incapacidad para ponerse de acuerdo entre ellos mismos, hacían de la Legación americana en Tegucigalpa el centro de decisión más importante del país. Un reporte de E.M. Lawton, cónsul a cargo de la Legación americana en Tegucigalpa, es representativo de ésta situación. Al menor incidente, escribía Lawton:

«Los líderes de ambos partidos llegan a la Legación, cada uno protestando que el otro partido era responsable por el incidente».

La crisis de 1919 finalizó con la elección del general Rafael López Gutiérrez, líder de la insurrección contra el presidente Bertrand; su gobierno fue reconocido por los Estados Unidos.

Tomado del libro «La Hegemonía de los Estados Unidos en Honduras (1907-1932)», de Marvin Barahona.